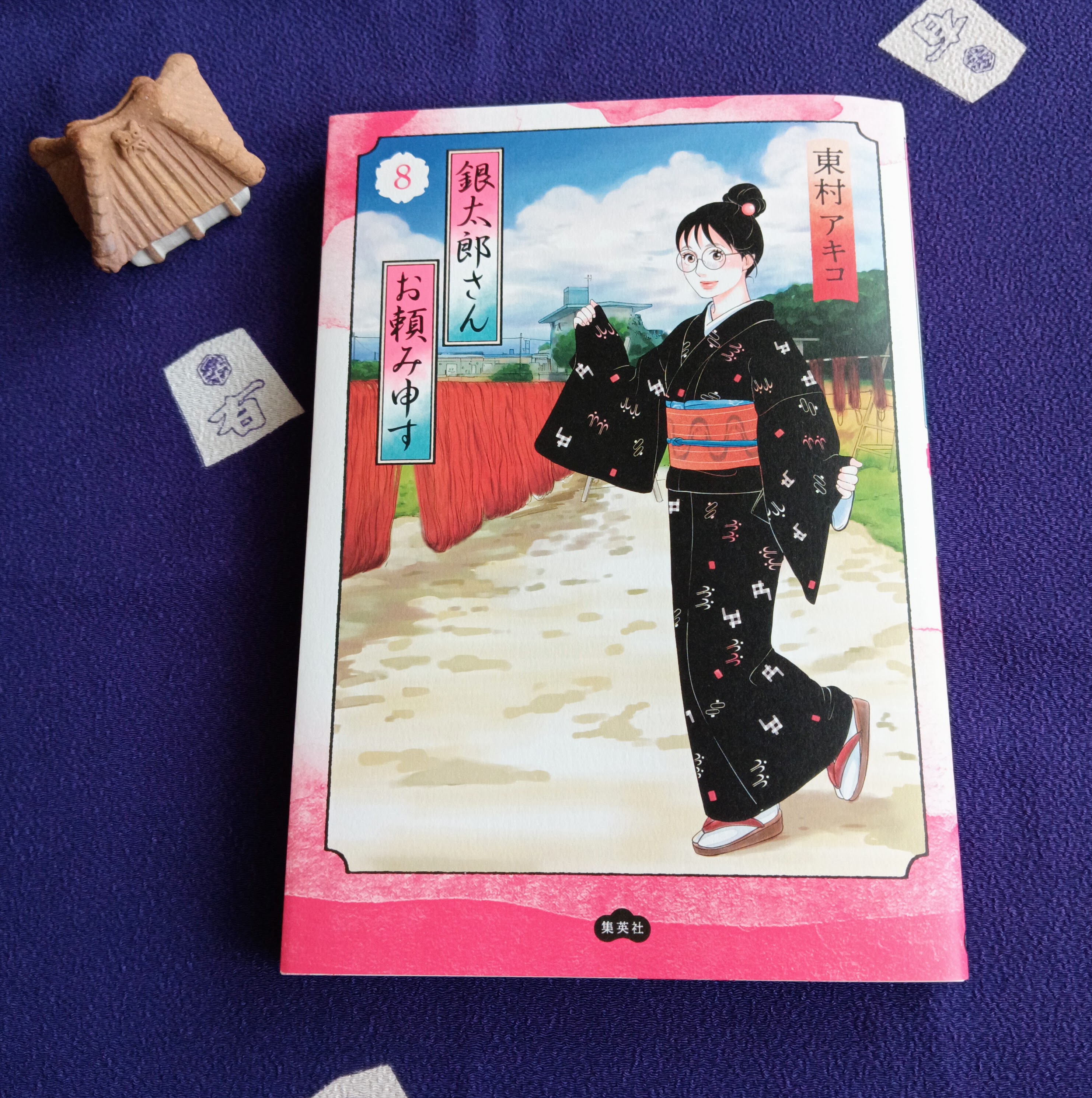

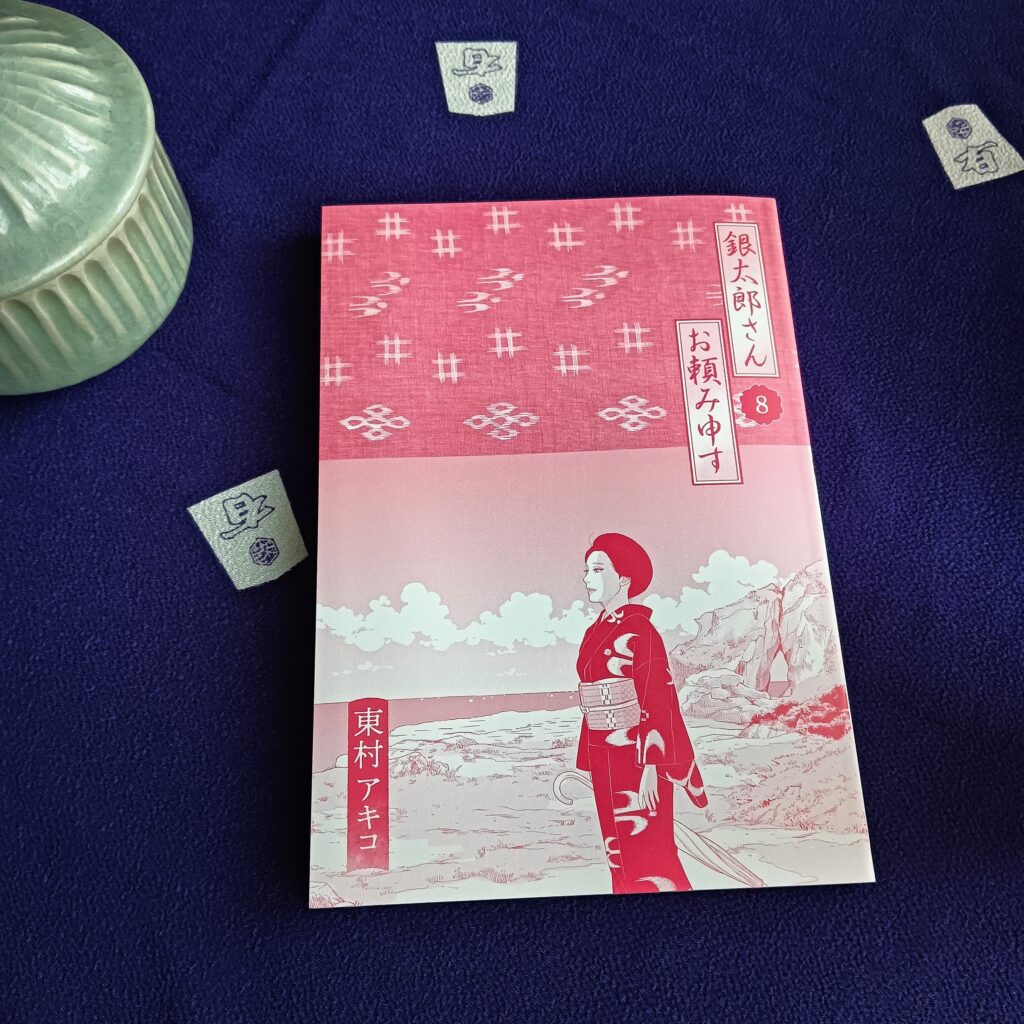

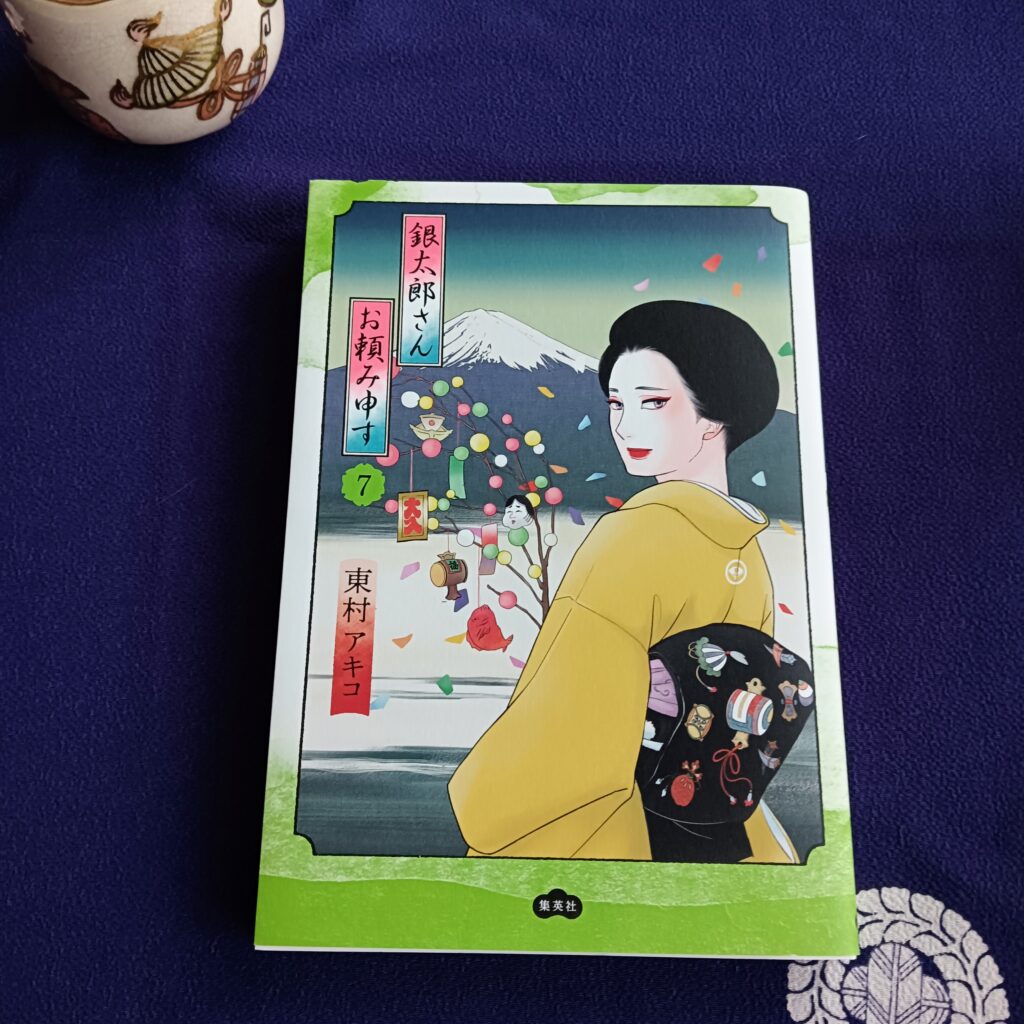

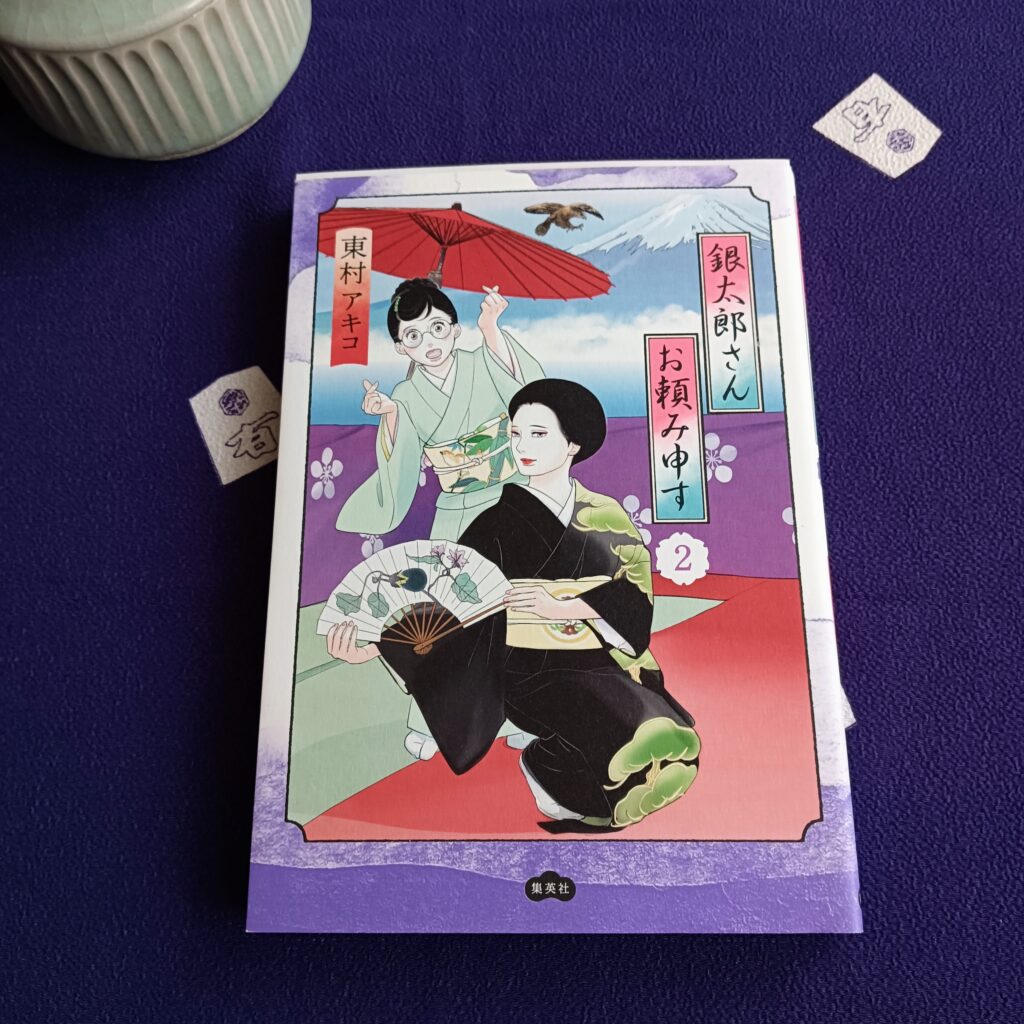

『銀太郎さんお頼み申す』8巻が出ました

新刊が出ると心の中で小さくスキップしてしまう漫画、東村アキコさんの『銀太郎さんお頼み申す』の8巻が出ました。

今回は内容ではなくて、ひとつ、とても心に残った部分について書きたいと思います。

知らなかった和の文化ををたくさん教えてくれる漫画です。

「紡ぐ」という言葉

銀太郎さんが主人公のさとりに“久米島式の糸つむぎ”を教える場面です。

“真綿ってお蚕さんの吐き出した細い糸が集まってワタになるのよ

それをこうやって少しつまんで…

こうやって糸を引き出して…

糸によりをかけながら…

細い細いたくさんの糸を一本の糸に紡いでいくの

これが「紡ぐ」ってことよ”

銀太郎さんお頼み申す 8巻より

いつも、その時々のお話や、美しい着物の絵、ふふっと笑ってしまうようなかけあいを楽しみにしていて、読み終えた後も手に取ることの多い漫画です。

でも今回は、「紡ぐ」という言葉が生まれた背景を銀太郎さんにそっと教えてもらったように思えて、記事に残しておこうと思いました。

ことばが身体に入る

「紡ぐ」――

言葉としては、普段文章を書くときには使うことも多く、好きな言葉でもあります。

でも、いろいろな出来事を乗り越えて凛として生きる銀太郎さんが、一本の糸を慈しむように紡ぐ姿と、柔らかく語られる言葉で、「ああ、そういうことなんだ」、と身体の中に入ってきました。

手元の[現代新国語辞典]によると

紡ぐ 綿や繭から繊維を引き出し、よりをかけて糸にする。

とあります。

普段はあまり深く考えずに、文章の流れの中で自然に自分の中に出てくる「紡ぐ」という言葉を使っていました。

けれど、銀太郎さんが主人公の“さとり”に「紡ぐ」ということを教えている場面を見たあと、ふと思ったのです。

紡ぐということ

「紡ぐ」ということは――

自分の中にある沢山の想いや考え、記憶。

それも名前のつけようのない、ふとしたときに思い出す景色や、懐かしい風の香り、なぜだか胸が少しだけ痛くなるような朝の空気など。

「嬉しい」「楽しい」「美しい」「寂しい」「悲しい」――

そんな、言葉にはまだ分けられていない、真綿のように、雲のように、霞のように、ふわふわとした輪郭のないものの中から、ひとつの糸をそっと引き出して。

今まで生きてきた自分と向き合いながら、自分の中にあるたくさんのものを織り交ぜ、縁取りをつくり、かたち作っていくような、そんな感覚を持ちました。

一つ一つの大切な何かを繋いでいくようにして、新しく生み出してゆく――

そのつなぎ目が、真綿から手で紡いだときにできる糸の表情のようにも思えたのです。

ことばの煌めきをたどる

普段自分が何気なく使うことばの背景には、こんな風に、「ことばの生まれた景色」があるのだなと実感しました。

全部をひとつずつ調べていくことはできなくても。

ふと、波間に光るなにかに気づいたときには、少し立ち止まって――

その光はどこから来たのか、どうして惹かれたのか。

自分なりに辿ってみたいと思ったのです。

そうして、また、知っていると思い込んでいた「ことば」に出会いなおせるのではないかな、と思いました。

*

この漫画では、着物のことだけでなく、器やお香、お茶、歌舞伎など、色々なことを掬い上げ、描かれています。

和の文化に興味はあるけれどどこから、思う方がいたら、ぜひ手に取ってみていただければ、と改めて思いました。

リンクは8巻のものです。

今日が穏やかな一日でありますように。

寒くなってきたので、あたたかくしてお過ごしください。